Archiv des Autors: Breuer

HuS 10: Die erste eigene Wohnung

Lies den Artikel von Christina Bachmann aus der Rhein-Zeitung vom 16.9.2023 über junge Erwachsene in Deutschland, die das Elternhaus verlassen, und beantworte die folgenden Fragen:

1.1 In welchem Alter ziehen junge Erwachsene in Deutschland durchschnittlich aus dem Elternhaus aus, und wie vergleicht sich dies mit dem EU-Durchschnitt?

1.2 Warum ist es laut der Diplom-Psychologin Elisabeth Raffauf wichtig, nach der Pubertät ein eigenes Leben zu führen?

2.1 Welche Rolle spielen finanzielle Überlegungen beim Auszug aus dem Elternhaus?

2.2 Diskutiere, wie der Auszug aus dem Elternhaus die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verändert werden kann?

3.1 Schreibe einen kurzen Dialog zwischen einem Jugendlichen und seinen Eltern, in dem sie über den geplanten Auszug des Jugendlichen sprechen. Berücksichtige dabei emotionale und praktische Aspekte.

4.1 Was würdest du bei deinem eigenen Auszug als die größte Herausforderung betrachten und warum?

5.1 Diskutiert in der Klasse, wie die Schule Jugendliche auf den Auszug aus dem Elternhaus und das Erwachsenwerden vorbereiten könnte. Notiere hier deine Ideen und Gedanken.

Bitte beachte:

Achte auf klare und strukturierte Antworten und begründe deine Meinungen und Argumente.

Viel Erfolg!

HuS 10: Wohneigentum finanzieren

Aufgaben:

- Was kommt bei dem Erwerb von Wohneigentum alles zu den reinen Erwerbskosten (Preis des Hauses oder der Wohnung) dazu?

- Erkläre die Begriffe „Tilgung“, „Zinsen“, „Rate“ und „Zinsbindung“.

Beantworte zu den ersten 11 Minuten des zweiten Videos folgende Fragen:

- Was ist ein Kredit?

- Wer sind mögliche Kreditnehmer?

- Wer sind mögliche Kreditgeber?

- Was muss man bei der Aufnahme eines Kredites berücksichtigen?

- Was ist der Unterschied zwischen einem Kredit und einem Darlehen?

- Was ist die Schufa?

HuS 10: Begriffe der Baufinanzierung

Begriffe rund um die Baufinanzierung

Ok – da muss ich noch was an den Prompts für die KI arbeiten;-) Die KI sollte ein Bild rund um die Begriffe der Baufinanzierung erstellen…

Als monatliche Belastung wird der Betrag bezeichnet, welchen der Darlehensnehmer jeden Monat für Zins und Tilgung nach Inanspruchnahme des Kredits zurückzahlt.

Zinsen sind der Preis für das Leihen von Geld. Die Höhe der Zinsen hängt dabei vom vereinbarten Zinssatz ab. Der Zinssatz wird üblicherweise mit dem Prozentzeichen dargestellt, wobei „Prozent“ „von hundert“ bedeutet. Er gibt an, in welcher Höhe vom angelegten oder geliehenen Betrag Zinsen berechnet werden.

Als Tilgung bezeichnet man die regelmäßige, gleichbleibende Leistung (Annuität) des Kreditnehmers zur Rückführung der Forderung. Die Verrechnung der Leistung erfolgt taggenau. Einzelheiten werden in den Darlehensbedingungen der jeweiligen Institute erläutert.

Der effektive Jahreszins oder genauer der effektive Jahreszinssatz beziffert die jährlichen und auf die nominale Kredithöhe bezogenen Kosten von Krediten. Er wird in Prozent der Auszahlung angegeben. Bei Krediten, deren Zinssatz oder andere preisbestimmende Faktoren sich während der Laufzeit ändern können, wird er als anfänglicher effektiver Jahreszins bezeichnet.

Als Sollzinsbindung bezeichnet man den Zeitraum, für den die Konditionen zwischen dem Kreditnehmer und Kreditgeber festgeschrieben werden. Die Sollzinsbindung hat gegenüber dem variablen Zins den Vorteil, dass der Kreditnehmer seine finanzielle Belastung langfristig gleichbleibend kalkulieren kann. In einer Niedrigzinsphase ist es sinnvoll, sich den aktuell niedrigen Zins durch langfristige Sollzinsbindung zu sichern.

Als Annuität bezeichnet man die vom Kreditnehmer zu erbringende Jahresleistung für ein aufgenommenes Darlehen, d.h. den Betrag, den der Kreditnehmer jedes Jahr an die Bank zurückzahlen muss. Dabei setzt sich diese Annuität zusammen aus der Zinsleistung und dem Tilgungsanteil. Zinssatz und Tilgung werden in Prozent des aufgenommenen Kreditbetrages (nominale Kreditsumme) ausgedrückt.

Bei einer Anschlussfinanzierung wird ein bestehendes Darlehen durch ein neues abgelöst. Wenn das neue Darlehen bei der gleichen Bank aufgenommen wird, spricht man auch von einer Prolongation. Eine Umschuldung wird vorgenommen, wenn der Kreditnehmer die Bank wechselt.

Darlehen, mit dem sich ein Darlehensnehmer bereits heute einen Zinssatz für ein Darlehen in der Zukunft sichert. Voraussetzung für die Aufnahme eines Forward-Darlehens ist das Vorhandensein einer Immobilie, über die eine Besicherung erfolgen kann.

Die Bank wird im Rahmen der Bonitätsprüfung ermitteln, ob der Darlehensnehmer diese monatliche Belastung voraussichtlich leisten kann. d.h. ob er nach Abzug der Kreditrate von seinem ihm monatlich netto zur Verfügung stehenden Gehalt genug finanzielle Freiräume aufbringen kann, um seinen weiteren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Die Höhe der Mittel für den Lebensunterhalt richtet sich nach der individuellen Situation des Darlehensnehmers: Familienstand, Anzahl der Kinder, laufende Haushaltskosten und sonstige Verbindlichkeiten.

Grundpfandrecht, mit dem ein Grundstück zur Sicherung eines Kredits durch Eintragung im Grundbuch belastet wird. Durch die Grundschuld wird der Kreditgeber berechtigt, auf das Beleihungsobjekt bei Nichterfüllung der Kreditrückführung Zugriff zu nehmen. In den vergangenen Jahren hat die Grundschuld als Sicherungsinstrument die vorher übliche Hypothek weitgehend verdrängt.

Als Sondertilgung bezeichnet man die Möglichkeit zur Tilgung, die über die im Kreditvertrag vorher vereinbarten Leistungsraten hinausgeht. Werden Sondertilgungen vertraglich vereinbart, besteht die Möglichkeit kalenderjährlich bis zu dem vereinbarten Betrag zusätzliche Tilgungen zu leisten.

Der Verkehrswert setzt sich wie folgt zusammen: Bei Eigentumswohnungen Preis je m² Wohnfläche mal Wohnfläche plus Stellplatz. Bei Einfamilienhäusern Grundstückspreis plus Wert des Wohnhauses. Die Überprüfung des angegebenen Verkehrswertes findet anhand der von der Bank benötigten Unterlagen statt und ist Voraussetzung für eine Finanzierungszusage.

Der Tag: 9. November

Der 9. November ist ein ganz besonderer Tag für Deutschland.

Viele bedeutende Ereignisse in der Vergangenheit fielen auf diesen Tag…

9. November 1918 –> Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann

9. November 1923 –> Hitlerputsch

9. November 1938 –> Reichspogromnacht („Kristallnacht“)

Achtung: Ab 1 min 20 sind grausame Bilder zu sehen!

9. November 1989 –> Mauerfall

Sozi: Was ist los im Gazastreifen?

Sozi 8: Demokratie

Aktuell: Nahost-Konflikt

Trotz meiner Ausbildung als Sozialkundelehrer und fast 30 Jahren Berufserfahrung fällt es mir immer noch schwer, ein bestimmtes Thema für unsere Schüler in der Sekundarstufe I oder im Berufsreifezweig verständlich aufzubereiten: der Nahost-Konflikt.

Trotz meiner Ausbildung als Sozialkundelehrer und fast 30 Jahren Berufserfahrung fällt es mir immer noch schwer, ein bestimmtes Thema für unsere Schüler in der Sekundarstufe I oder im Berufsreifezweig verständlich aufzubereiten: der Nahost-Konflikt.

Hier nun einige Materialien und Links, die vielleicht dabei helfen können, dieses aktuell äußerst emotional aufgeladene Thema im Unterricht zu behandeln, wie es gefordert wird (-> News4teacher-Artikel vom 9.10.2023):

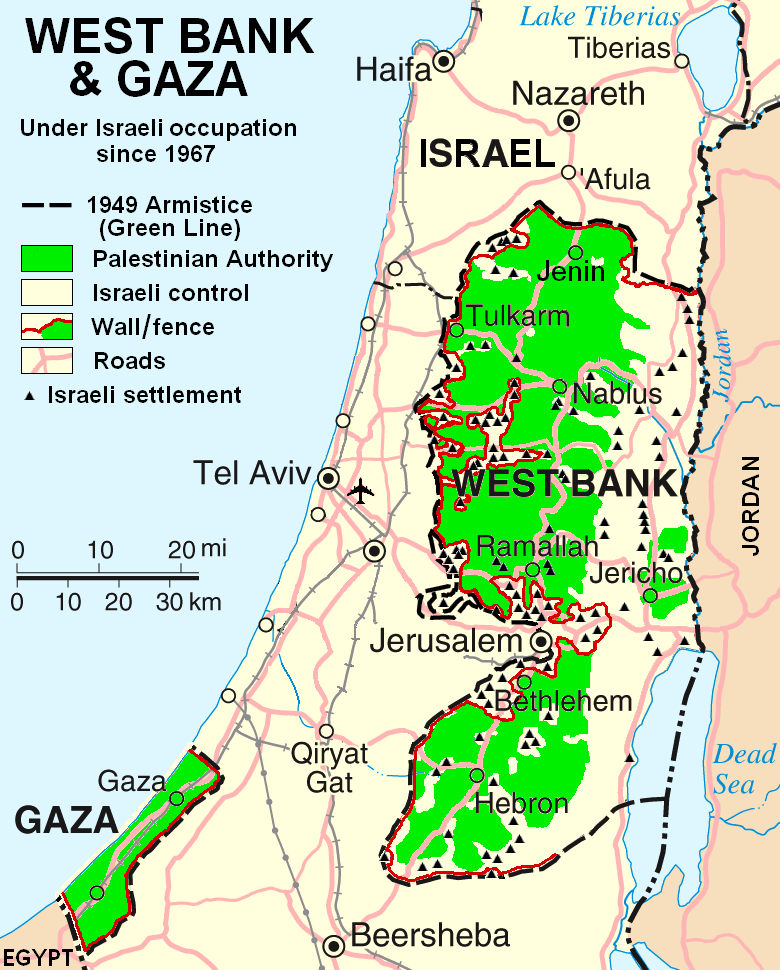

Quelle: Wikipedia – Scott

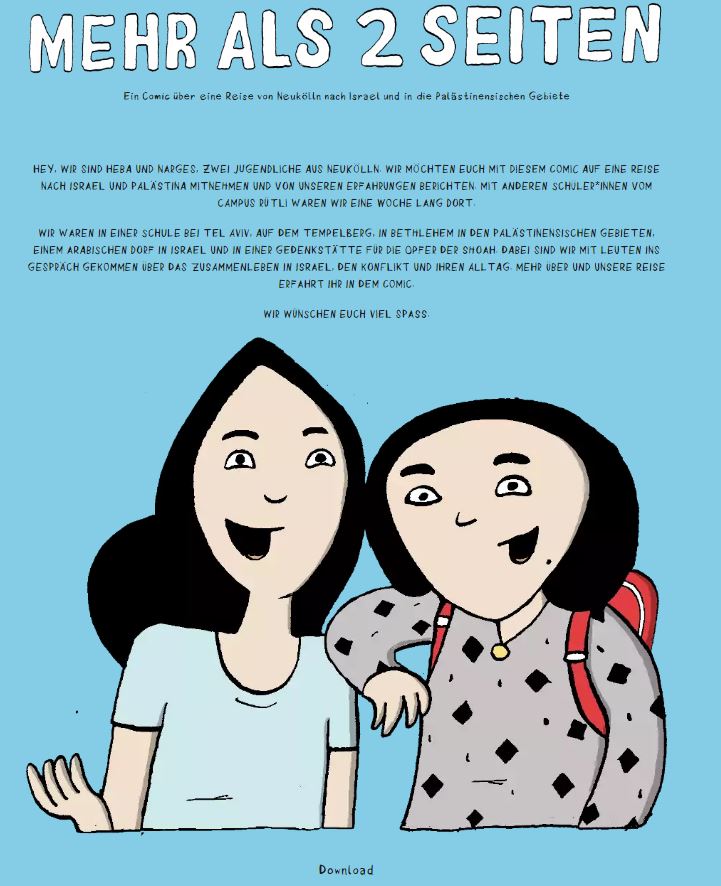

Und da wäre noch der Comic „Mehr als 2 Seiten“:

–> Comic zum Konflikt Israel – Palästinenser

Dieser Comic entstand aus einer Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2019 an einer Projektreise des Campus Rütli nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete teilgenommen haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise haben ihre wichtigsten Erinnerungen, Orte und Gespräche diskutiert und auf dieser Grundlage wurde der Comic „Mehr als 2 Seiten“ geschrieben und gezeichnet. Der Comic befasst sich unter anderem mit den Themen Antisemitismus und Rassismus und stellt vielfältige Bezüge zwischen Israel, Palästina und der Lebenswelt von Berliner Jugendlichen her. (Quelle: https://mehrals2seiten.de/)

Weitere Linktipps zum Thema-Nahost-Konflikt:

- MeinUnterricht.de

- Planet-Schule

- Klett-Verlag

- Wandel der politischen Landkarten von Israel und Palästina

- Bildungsministerium Rheinland-Pfalz

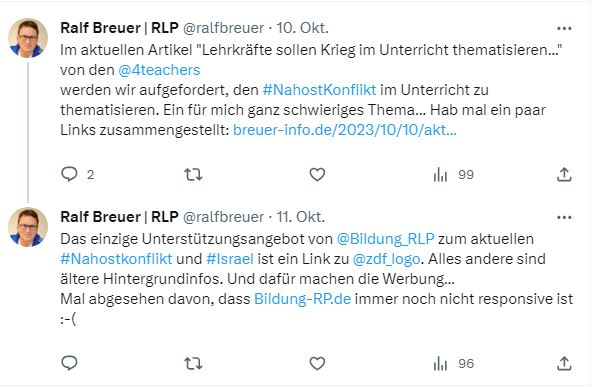

Anmerkung zum letzten Link – Stand 12.10.2023:

Ok: Am 12.10.23 kam ein Audiobeitrag von „Die Maus“ (WDR) dazu:

–> „Warum wurde Israel angegriffen?“

Am 12.10.23 habe ich eine Mentimeter-Umfrage zum Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in zwei 10er-Klassen und in der Berufsreife-Abschlussklasse durchgeführt und die Schülerinnen und Schüler gefragt, welche drei Begriffe ihnen spontan dazu einfallen (> zum Vergrößern anklicken):

HuS 10: Berufe aus dem Bereich “Wohnen”

Aufgabe:

Erstelle eine Mindmap über möglichst viele Berufe aus dem Bereich “Wohnen”.

1. Füge Hauptäste wie Immobilien, Wohnungsbau, Obdachlosigkeit, Instandhaltung und weitere Kategorien zur Mindmap hinzu.

2. Schreibe möglichst viele Berufe zu den einzelnen Hauptästen.

3. Schreibe hinter die Berufe, was für eine Art von Ausbildung zu diesem Beruf stattfindet (Fachschule, Studium, Betrieb…) und welche schulischen Voraussetzungen (Abschluss) verlangt werden. Infos dazu findest du auf Planet-Beruf oder BerufeNet…

4. Ergänze auch bitte noch die Haupttätigkeiten…

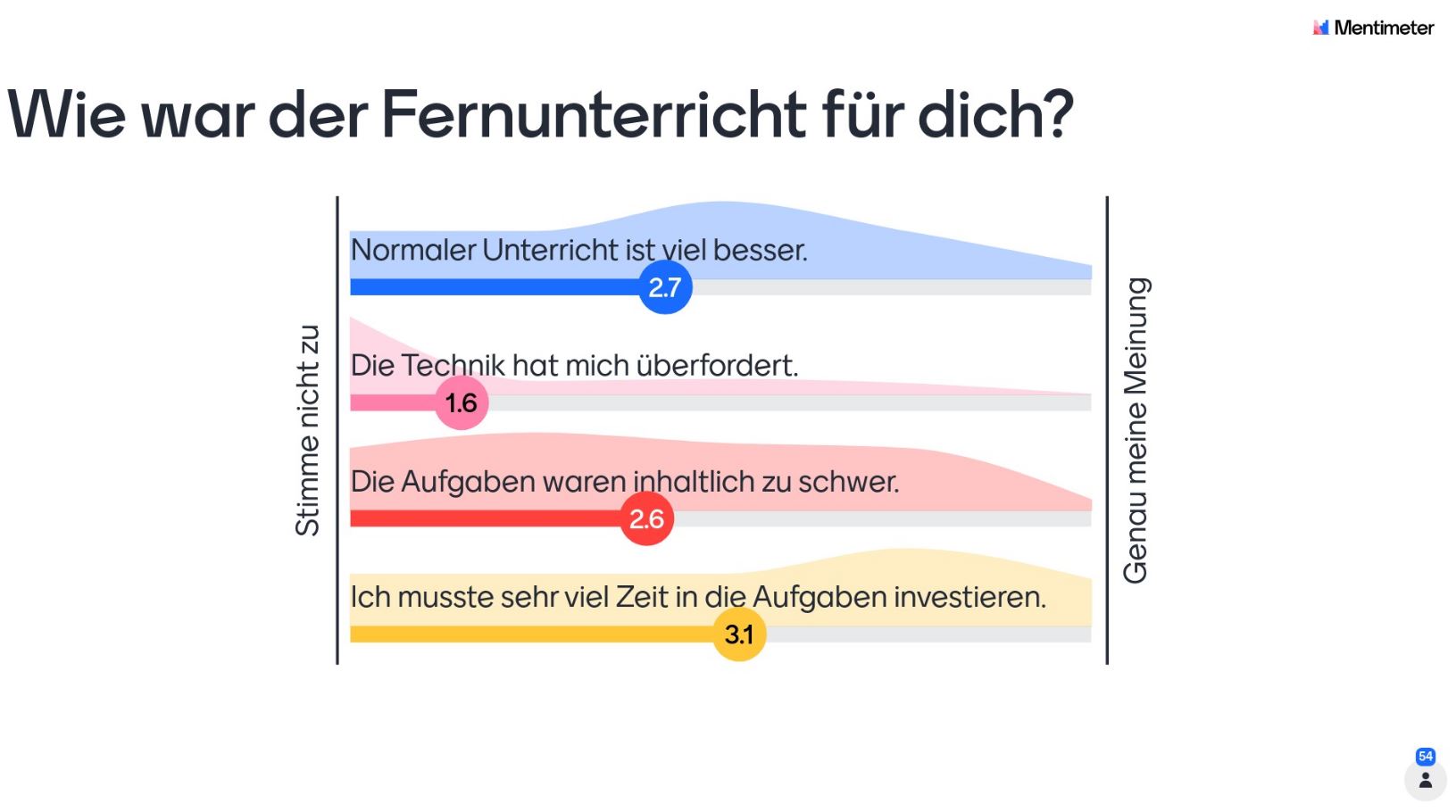

Rückblick: Fernunterricht 2020

Dank Mentimeter gab es zum Fernunterricht während der ersten coronabedingten Schulschließung 2020 auch ein interessantes Feedback der betroffenen Schüler: