Archiv der Kategorie: Deutsch

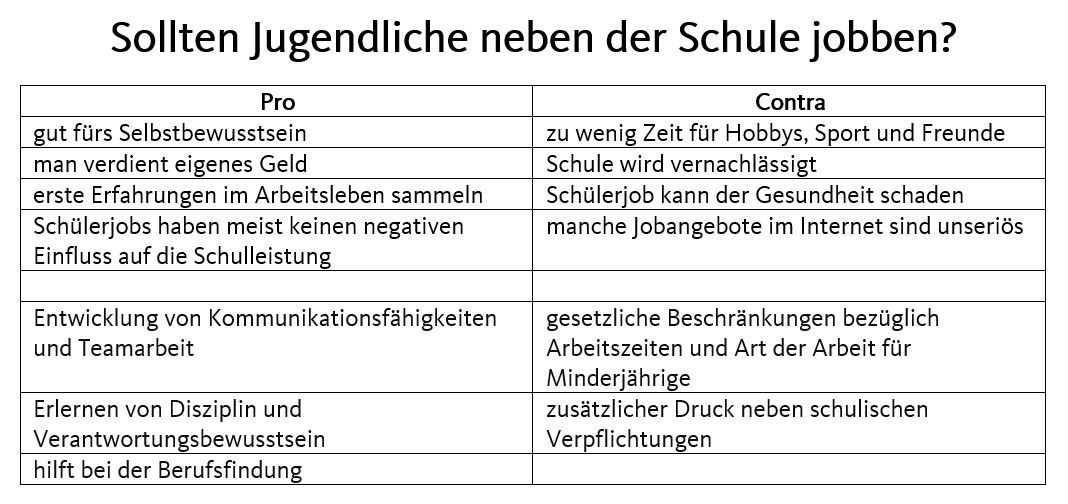

Deutsch 9e: Sollten Jugendliche neben der Schule jobben?

Deutsch 9e: Wiederholung „Wilhelm Tell“

Sozi 10: Karikaturen interpretieren

Was ist eine Karikatur?

Definition: „Eine Karikatur ist eine humorvolle oder satirische Darstellung von Personen oder Situationen, die oft übertriebene Merkmale verwendet, um eine Botschaft zu vermitteln oder Kritik zu üben.“

Um Karikaturen zu „entschlüsseln“, kann man folgendermaßen vorgehen:

1. „Was ist zu sehen?“

Betrachte die Hauptfiguren: Schau dir an, wer oder was in der Karikatur dargestellt wird. Welche Personen, Tiere oder Symbole sind zu sehen.

Achte auch auf Details in der Zeichnung, wie Körperhaltung, Gesichtsausdrücke, Kleidung und Umgebung. Was sagen diese Details über die Botschaft der Karikatur aus?

2. „Was soll es bedeuten?“

Suche Symbole oder Metaphern, die in der Karikatur verwendet werden könnten. Welche Bedeutung haben sie?

Frage dich, aus welcher Perspektive der Karikaturist die Situation betrachtet. Welche Meinung oder Botschaft versucht er zu vermitteln?

3. „Was ist deine Meinung dazu?“

Welche Botschaft oder Kritik steht im Vordergrund? Was hältst du davon

D 9e: Wilhelm Tell – 2. Aufzug

Deutsch 9e: Friedrich Schiller

Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 von Schiller (* 10. November 1759 in Marbach am Neckar; † 9. Mai 1805 in Weimar), war ein Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 von Schiller (* 10. November 1759 in Marbach am Neckar; † 9. Mai 1805 in Weimar), war ein Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

Friedrich Schiller war der einzige Sohn eines auch als Wundarzt tätigen württembergischen Offiziers und wuchs mit seinen fünf Schwestern in Schwäbisch Gmünd, Lorch und später in Ludwigsburg auf. Dort besuchte er die Lateinschule und begann nach viermaligem Bestehen des Evangelischen Landesexamens am 16. Januar 1773 das Studium der Rechtswissenschaften auf der Karlsschule. Drei Jahre später wechselte er zur Medizin und wurde 1780 darin promoviert. Gleich mit seinem Theaterdebüt, dem 1782 uraufgeführten Schauspiel Die Räuber, gelang Schiller ein bedeutender Beitrag zum Drama des Sturm und Drang und der Weltliteratur.

1782, inzwischen Militärarzt, floh er vor dem Landesherrn Herzog Karl Eugen aus Württemberg nach Thüringen, weil ihm wegen unerlaubter Entfernung vom Dienst Festungshaft und ein Schreibverbot drohte. 1783 begann Schiller mit den ersten Arbeiten zum Don Karlos. Als seine Anstellung als Theaterdichter am Nationaltheater Mannheim ausgelaufen war, reiste Schiller 1785 nach Leipzig zu seinem späteren Förderer Christian Gottfried Körner. In den folgenden Jahren lernte er Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder und Johann Wolfgang von Goethe in Weimar kennen. Gemeinsam prägten sie die Weimarer Klassik.

Viele seiner Theaterstücke gehören zum Standardrepertoire der deutschsprachigen Theater. Seine Balladen zählen zu den bekanntesten deutschen Gedichten.

Friedrich Schiller war von Geburt Württemberger, später wurde er Staatsbürger von Sachsen-Weimar. 1792 wurde ihm die französische Ehrenbürgerschaft verliehen und somit zusätzlich auch die französische Staatsbürgerschaft – in Würdigung seines in Paris aufgeführten Dramas Die Räuber, das als Freiheitskampf gegen die Tyrannei verstanden wurde. (Quelle: Wikipedia)

Deutsch 9e: Kommunikationsmodelle

HuS 10: Vortragen

Deutsch 9e: Tagesberichte schreiben

Tabellarischer Tagesbericht

Wie der Name schon sagt, listest du bei einem tabellarischen Tagesbericht den Ablauf des Arbeitstages in einer einfachen Tabelle auf. Üblicherweise besteht so eine Tabelle aus mindestens zwei Spalten:

In der linken Spalte steht die Uhrzeit, zu der du eine neue Tätigkeit begonnen hast. In der rechten Spalte hältst du fest, welche Tätigkeiten du erledigt hast oder welche Tätigkeiten du kennenlernen konntest.

Natürlich kannst du darüber hinaus noch weitere Spalten anlegen, z.B. wer dich bei betreut hat, wo du dich aufgehalten hast oder du legst eine Spalte für eigene Anmerkungen und Beobachtungen an.

Die Spalte, in der du deine Tätigkeiten beschreibst, ist die wichtigste.

Üblicherweise formulierst du beim tabellarischen Tagesbericht deine Tätigkeiten kurz, knapp, aber präzise in Stichworten.

Ausführlicher Tagesbericht

Im Gegensatz zum tabellarischen Tagesbericht ist der ausführliche Tagesbericht ein zusammenhängender Text, bei dem du den Tagesablauf im Ganzen darstellst.

Du beschreibst darin also alle Tätigkeiten und Aufgaben, die du während eines Tages erledigt hast in zeitlicher Reihenfolge – vom Arbeitsbeginn bis zum Feierabend.

Hier kannst du außerdem genauer als im tabellarischen Tagesbericht darauf eingehen, wo du – also in welcher Werkstatt oder Abteilung du mitgearbeitet hast, welche Materialien und Geräte du benutzt hast und wer dir bei deiner Aufgabe geholfen hat.

Achte darauf, dass du den ausführlichen Tagesbericht in der Vergangenheitsform (Präteritum) schreibst. Als Perspektive wähle bitte die Ich-Form.

Tipps zur zeitlichen Verknüpfung der Sätze:

- zum Arbeitsbeginn

- am Anfang

- zu Beginn

- als Erstes

- seit

- erst

- vor Kurzem

- bevor

- nachdem

- gleichzeitig

- zur selben Zeit

- während

- daraufhin

- als Nächstes

- seit Kurzem

- seit Längerem

- kürzlich

- inzwischen

- zwischenzeitlich

- währenddessen

- unterdessen

- Indessen

- anschließend

- am Anschluss

- zum Abschluss

- am Ende

Bonus: Besonders schön und anschaulich wird dein Bericht, wenn du am Ende noch ein paar Skizzen oder Fotos von Geräten, Materialien oder Werkstätten einfügst.

Deutsch 10c: Gedichtinterpretation

Gehe bei der Interpretation eines Gedichtes bitte folgendermaßen vor:

- Formuliere einen Einleitungssatz wie bei allen Inhaltsangaben („In dem Gedicht „…“ von … aus dem Jahr … geht es um…“).

- Gib den Inhalt der einzelnen Strophen mit deinen eigenen Worten wieder.

- Beschreibe die Form des Gedichtes in ausformulierten Sätzen (Strophen, Verse, Reime, Reimschema, Auffälligkeiten beim Satzbau).

- Untersuche den Sprachstil des Gedichtes – mit Beispielen:

Gibt es auffällige Wörter als Schlüsselwörter oder Wortfelder bei Nomen, Adjektiven oder Verben? Beispiel: See, Tränen, Morgentau

Wie spricht das lyrische Ich? Fröhlich oder traurig? An welchen Stellen des Gedichts wird dies deutlich?

Welche rhetorische Figuren (Stilmittel) werden benutzt? Beispiele: Symbole, Metaphern, Vergleiche (als ob, wie wenn) Personifikation, Vergleiche, Anaphern, Alliteration.

Welche Stimmung wird durch die Sprache erzeugt?

Welche Gefühle werden durch die Sprache hervorgerufen? - Beschreibe den Eindruck, den dieses Gedicht auf dich macht.

Wie ist die Stimmung des Gedichts? Spricht dich das Gedicht an? Hast du auch schon einmal Erfahrungen mit diesem Thema gemacht?

Was kann die Absicht des Autors/der Autorin gewesen sein, dieses Gedicht zu schreiben?